禹州城距离金曌王城不过百里之遥,金靖夕等人在伊庭驿馆歇下了,傍晚的时候,王城的信笺又接二连三地送了过来,把金靖夕忙得不可开交。

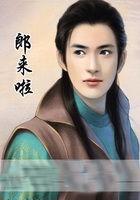

就如此刻,他正用自己那一手潇洒独特的金氏草书,龙飞凤舞地写着回信。

他的答复简短得不得了,而且从不说任何多余的套话,该怎么办怎么说,而且十足地个性化,有时就寥寥几字——“自己看着办”、“那不在我的管辖范围之内”、“他好大的胆子,竟敢背着我做出如此大逆不道之事,在我回来之前,让他把烂摊子趁早处理掉,否则别怪我不客气”……

“王城的局势真有那么糟吗?”烟水寒坐在屋顶的横梁上,抱臂居高临下地觑着对方,“这一次六王怎么这么齐心协力了,都异口同声地邀你进京主持大局?老实说,我总觉得这其中藏着什么不可告人的目的。”

金靖夕头也未抬地道:“他们有什么目的,这还用藏吗?”

七王之中,夏王、齐王、赵南王、中楚王、晋王、徐王素来各为摊派——

其中手握重兵的夏王跟齐王,还有那个半吊子水的徐王,无一例外都是宁歌尘一派的;

至于赵南王跟中楚王,由于自保的需要以及在西海千丝万缕的利益联系,不得不长期受制于金靖夕,俨然与之结成了牢不可破的同盟关系;

而剩下的晋王,则常常见风使舵见利忘义,充当墙头草两边倒,倒也混得风生水起。

“局势比想象中的还要糟得多。”想到什么,他没来由地皱了皱眉,继续用不惊轻尘的语气道,“诸王屯兵积粮,蓄谋已久,如今争先恐后地进京,你还指望他们安什么好心吗?——一场旷日持久的王位之争,马上就要打响了。”

“现在王城之内,草木皆兵,容不得任何星星之火,否则,就会形成燎原之势……到那时候,这个金曌,大概也就完了。”

“既然如此,”尽管对方说得如此轻松,烟水寒听后却是心下一凛,莫名警觉道,“我们大可以坐视不理,任由他们怎么喊打喊杀,闹得越凶越好……最后到不可收拾之际,藉由明熙王众望所归,顺理成章即可荣登大宝,不是挺好的么?”

金靖夕默不作声地笑了一笑,抬眼看着烟水寒,莫名冷定地道:“这种话,你放在心里想想就好,不要随随便便说出来。”

“想要我闭嘴,除非你把我的嘴巴缝起来。”烟水寒不以为然道,“这些年来,你忍得已经够多了,为这个王朝也做得够多了……事到如今,还打算继续忍下去么?”

“你的想法未免太简单。”金靖夕的语气平静,但在这种平静中,却又仿佛蕴藏着洞穿世事的冷锐,“要做,就做撒网的渔夫,如果只是一尾垂涎美食的鱼,那么就算所处的湖泽再深,恐怕迟早有一天,也会有上钩的危险。”

烟水寒沉默片刻,又道:“可我还是觉得,任由他们鹬蚌相争,我们收获起来更容易些,得到的回报,或许也更丰厚。”

金靖夕沉默了那么一两秒,忽然露出了很认真的表情,冷然道:“我们能等,五年、十年都无所谓,可是这个天下不能等。——七王之乱,必然引来倾国乱离,而这本不是我诛杀龚培的初衷。”

当初他说过,造反只为“清君侧,诛贼臣,匡扶金曌江山社稷”,这不仅仅是他起兵的借口,更是他实现凌云壮志的第一步。

在大是大非面前,他从来不含糊。

“可那些人很明显就是挖好了火坑等着你去跳,即使这样,你也无所谓吗?”烟水寒实在太了解他了,知道他一旦下定某种决心,哪怕等待自己的结局是粉身碎骨,也是不会再行更改的。可他内心深处还是很不甘心,因而一再挑开厉害关系。

“舍我……”金靖夕笑了,带着他贵公子的优雅,同时又含着尽在把握的味道,“其谁?”

——苍生无罪,舍我其谁?

自古在乱世中称王称霸者,无一不是流血牺牲无数人的性命,踩着万千枯骨砌成的台阶,才得以登上那方金碧辉煌的凌霄宝殿,坐上那把紫气葳蕤、气凌天下的龙椅。

而他,竟然妄图用别的方式来解决么?

“……舍我其谁?”烟水寒低声重复着这四个字所带来的厚重跟沧桑感,不由得肃然苦笑。

没有人比他更清楚,金靖夕不是妇人之仁,需要流血的时候,就算流血漂橹,他也会不计代价地勇往直前。

可是,在这个人的心里,始终存在着一种不可转移的信念,“仁义礼智信”,那种该死的信念是他们每一任明熙王所必须遵守的。而他,由于从小接受的是那样的熏陶,也早已在不知不觉间,将那样的信念植入骨髓,这是很难背弃的,虽然没有任何凭证,却仿佛灵魂契约一般牢固。

***

日落西山之际,湘纪正在庭院里悠闲自在地散着步。时值五月,满院红色芍药开得正烈,她看得心花怒放,时不时撷枝轻嗅,一脸孩子气的忘情。

花面不如人面好,芍药娇美的花冠衬着少女的容颜,别添了一番韵味。莫非这就是,传说中的“待得浮花浪蕊俱尽,伴君幽独”?

金靖夕正凭栏远眺,却不料看到这样一幕美好的景象,他的王妃即便在看着满园花花草草时,仍是浅笑盈盈,眉目如水。

她不经意间抬起头来,不料却发现在不远处的高楼上,熙王正倚着栏杆笑望着自己,顿时吓了一大跳,急急地敛裾跑回了楼里。

由于她这个很破坏意境的举动,金靖夕变得很郁闷:自己有那么可怕吗?怎么在她眼里,比防贼还要防得严些?

这也难怪,自从被熙王当着三军之面高调一吻之后,湘纪远远看见对方就跟见鬼似的,唯一的反应就是惊慌失措地落荒而逃。

“你们真的是夫妻吗?”烟水寒不知何时已经走了过来,看到此情此景,也不由得扯着嘴角,已经第十万八千次质疑这个问题。

金靖夕挑眉道:“你有意见?”

“我敢吗我?”烟水寒蓦然坏笑道,“我只是觉得,她现在离你离得这么远,你以后想做小动作恐怕不容易。”

金靖夕幽幽道:“没做过大动作,小动作当然不容易。”

虽然她现在躲着自己,可是他却觉得没有哪一刻跟她如此接近过,他似乎感觉到自己快要抓住她的手了。

“明天就要回城了,”烟水寒听了金靖夕的话,失笑良久,末了,想到自己的好兄弟就要这样被别的女人“交代”了,不免又有些怅然道,“到了王城,莫不是还打算一直这样耗下去吧?——那也太不像话了些。或许你应该跟她好好谈谈,抑或者,你一开始就不应该扮君子,而应该扮一个无耻小人,那样即便你现在想耍流氓,也不会显得太过突兀。”

“口无遮拦。”金靖夕也不由得失笑,在对方肩上擂了一拳,“该怎么对自己老婆,我还用你来教?你还是好好想想自己的终身大事吧,回城之后,要是一不小心看中了谁家姑娘,尽管跟我说,要是对方死活不愿意,回头我带上五百大汉,亲自登门造访,就算抢也要给你抢下那门亲来……”

“得了吧你,”烟水寒冷不防翻了个大白眼,“要是媒婆都是你这样子的,我这辈子铁定打光棍打到底了,那些没眼光的女人,还不争先恐后地都被你给勾走了?”

……

毕竟都是男人,再正经的男人背地里谈论起女人来,说的也肯定不是什么好话。